カスタマーサクセス代行支援

更新日:2025年07月18日

営業代行・アウトソーシングなら

セイヤク

カスタマーサクセス代行支援

更新日:2025年07月18日

近年、SaaSやサブスクリプション型のビジネスモデルが普及する中で、カスタマーサクセスの導入を検討する企業が増えてきました。しかし、カスタマーサクセスという言葉を耳にする機会が増えたものの、具体的には説明できないという方も多いのではないでしょうか。

カスタマーサクセスは、顧客がサービスを活用し、期待する成果を得るまでを支援する取り組みです。特にSaaSやサブスクリプション型ビジネスでは、継続的な契約とLTV最大化の鍵として欠かせない存在となっています。

本記事では、カスタマーサクセスの定義から業務内容、導入ステップ、成功事例までを体系的に解説します。

「自社にカスタマーサクセスが必要か?」「どこから始めればよいか分からない」という疑問や課題をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

カスタマーサクセス、立ち上げ支援します

カスタマーサクセスは“サポート”ではなく、“成果をつくる”部門です。『セイヤク』では、固定型支援により、目的設計・KPI設定・専属チーム編成まで一貫してサポートします。CS組織を立ち上げたい、成果の出る体制を作りたい企業様は、まずはご相談ください。

カスタマーサクセス(Customer Success)は、SaaSやサブスクリプション型ビジネスを展開する企業を中心に、近年急速に注目を集めている概念です。

従来の“売って終わり”の営業スタイルではなく、顧客と中長期的な関係を築き、継続利用と成果創出の両立を目指す取り組みとして、導入が広がっています。

このセクションでは、カスタマーサクセスの基本的な考え方や、ビジネス全体に与える影響を解説します。

カスタマーサクセスの核心は、顧客が商品やサービスを通じて望む成功を手にできるよう、企業側が先回りして支援することにあります。

これは、問い合わせに応じるカスタマーサポートとは正反対のアプローチです。

たとえば、導入したツールの使い方を説明するだけでなく、「どう活用すれば業務改善につながるか」まで踏み込んで提案を行います。つまり、“使えるようになる”ではなく、“成果が出るまで支援する”ことが求められるのです。

このような関係性を築ければ、顧客は単なる利用者ではなく、継続して成果を共有するパートナーとなり、サービスの解約率(チャーンレート)を下げることにもつながります。

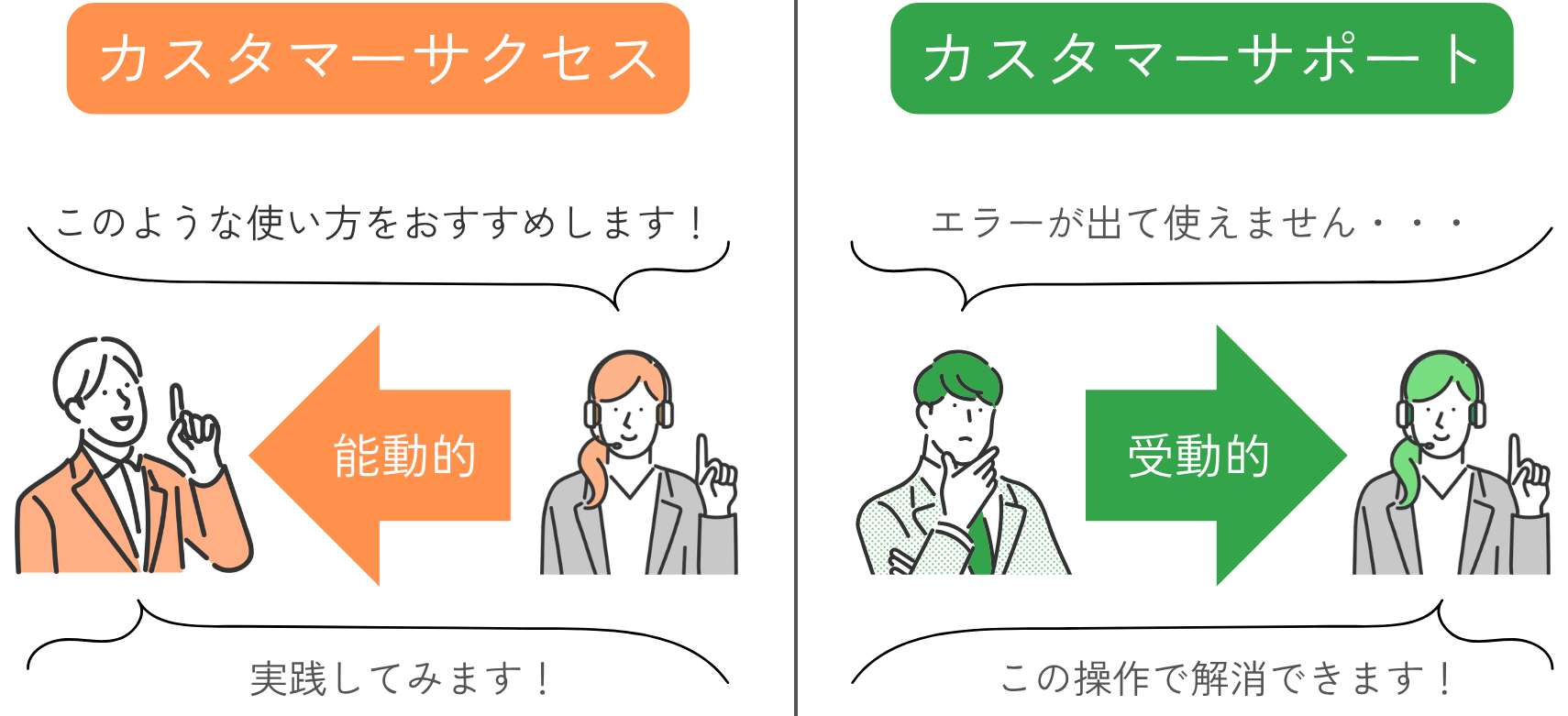

カスタマーサクセスとカスタマーサポートの最も大きな違いは、対応の姿勢と支援の目的にあります。

カスタマーサポートは、顧客からの問い合わせやトラブルに応じて受動的に動く部署です。

一方で、カスタマーサクセスは課題が起こる前に解決をするために能動的な関与をします。

また、カスタマーサポートが“課題解決(CSAT向上)”を目的とするのに対して、カスタマーサクセスは“成果の創出(LTV最大化)”を目指します。

以下は、カスタマーサクセスとカスタマーサポートの比較表です。

| カスタマーサクセス(CS) | カスタマーサポート | |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客の成果達成・成功体験の提供 | 顧客の課題・問題の解決 |

| 役割の起点 | 契約後・導入初期から継続的に支援 | 顧客からの問い合わせ発生時に対応 |

| スタンス | 能動的(こちらから働きかける) | 受動的(顧客の声に応じて動く) |

| KPI例 | チャーン率・LTV・NPSなど | 応答時間・解決率・CSATなど |

| 対象顧客層 | 成果を最大化したいすべての利用者 | 困りごとを抱えた一部の利用者 |

| 提供手段 | オンボーディング、定例支援、アップセル提案など | 問い合わせ対応 |

カスタマーサクセス(CS)がここまで注目される背景には、ビジネスの収益構造や顧客との関係性の変化があります。

本セクションでは、そうした変化がどのようにカスタマーサクセスの重要性を押し上げてきたのか、具体的な3つの視点から読み解いていきます。

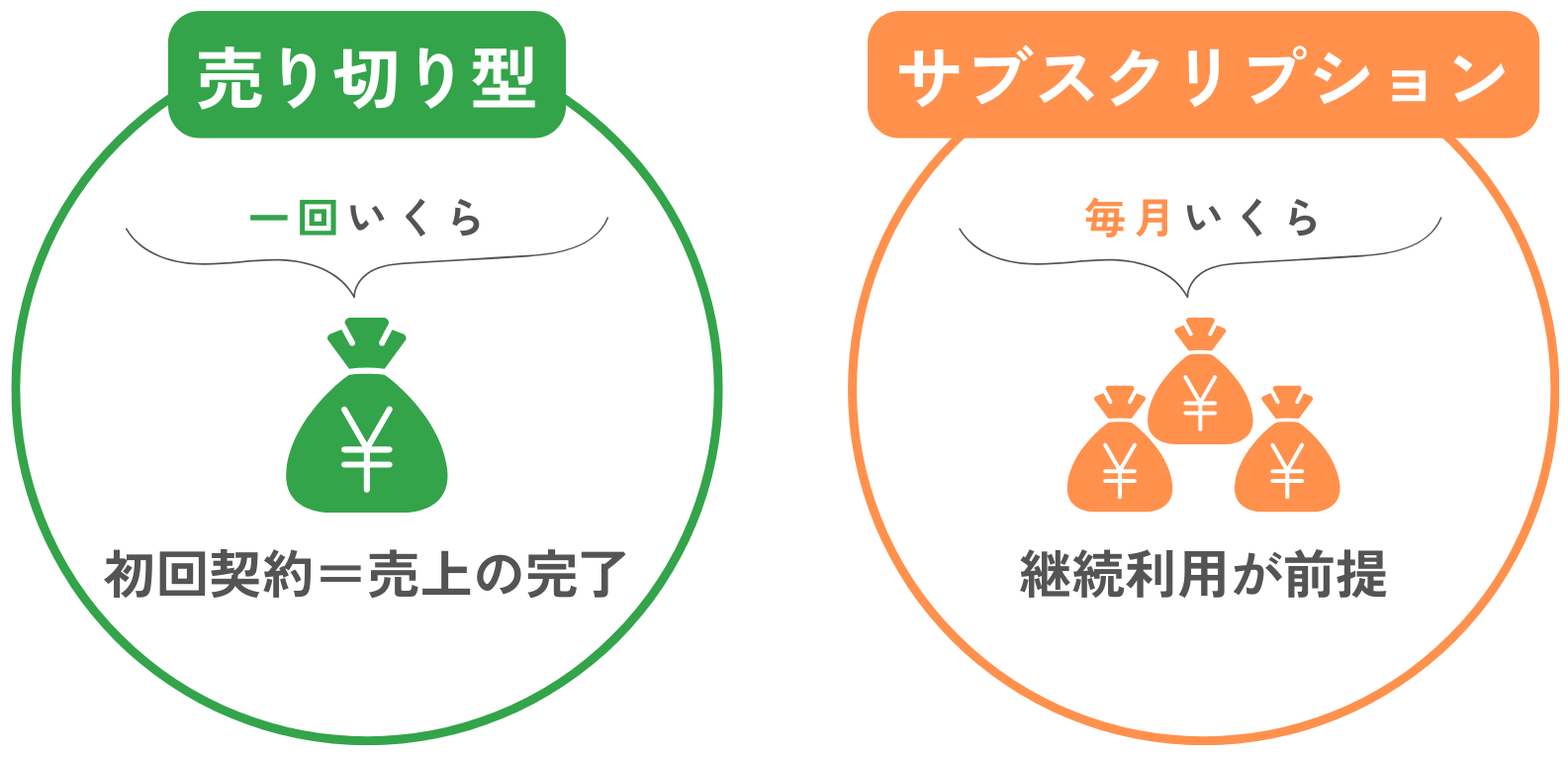

SaaSや動画配信、定額制ECなど、“初回契約=売上の完了”ではなく、“顧客が継続的に利用するかどうか”が事業の収益に直結するサブスクリプション型のサービスは、今や生活やビジネスに広く浸透しています。

1回きりの販売とは異なり、毎月の継続利用が積み重なって売上を形成するため、継続率が低下すれば、安定的な成長は見込めません。

加えて、既存顧客がどれだけ長く、どれだけ多くのサービスを使ってくれるかが、利益を大きく左右するため、サブスク型の収益モデルは“LTV(顧客生涯価値)”の最大化が重要視されます。

このような背景から、「契約後の顧客をいかに成功に導くか」が多くの企業の重要なテーマとなり、カスタマーサクセスの導入が加速しています。

サブスクリプション型ビジネスでは、契約の“維持”が最大の課題です。

せっかく獲得した顧客も、継続的に価値を感じられなければ、すぐに解約してしまいます。

顧客が契約を解約する原因の多くは、機能やサービス自体の問題ではなく、「使い方が分からない」「期待した効果が得られない」といった不満によるものです。

特にSaaSでは、オンボーディングが不十分な場合や、初期フェーズで期待値とのギャップが生じた場合、数ヶ月以内に解約されるケースが少なくありません。

逆に言えば、早期段階で顧客の活用を支援し、成果を実感してもらうことで、解約リスクを大幅に下げることができます。カスタマーサクセスは、この「成果までの道のり」を伴走する役割として、企業が顧客と長く付き合っていくために重要な存在となりました。

以下は、よくある解約理由とカスタマーサクセスの対応施策例です。

| 解約理由 | 背景 | 有効なCS施策 |

|---|---|---|

| 操作が難しい | オンボーディング不足 | 初期導入支援/FAQ充実 |

| 効果が見えない | 成果設計の不在 | KPI設定支援/定例レビュー |

| サポートが遅い | コミュニケーション不全 | タッチモデル見直し |

現代の顧客は、購入前の情報収集から契約後の利用体験、さらにはアフターサポートに至るまで、すべての接点における心地よさや納得感、いわゆる“顧客体験(Customer Experience=CX)”が、意思決定における大きな要因となっています。

たとえば、「操作が直感的でストレスがない」、「問い合わせに対して丁寧かつ迅速な対応がある」、「担当者が顧客の状況を把握した上で最適な提案をしてくれる」など、一連の体験が「このサービスを使い続けたい」という気持ちを生み出します。

さらにSNSやレビューサイトなどで顧客の声が広く共有される現代では、良質な体験が新たな契約や紹介につながり、逆に不満が可視化されれば機会損失につながるリスクも。

カスタマーサクセスは、顧客との関係性を深めながら、企業やサービスの“ファン化”の可能性を育むために重要な役割を担っています。

カスタマーサクセス(CS)の活動範囲は非常に幅広く、単なる顧客対応にとどまりません。顧客と中長期的な関係を築き、継続的に成果を出し続けるための仕組みづくり全般が求められます。

そのなかでも重要なのは、「顧客がどうすれば自社サービスの価値を最大限に活かせるか」を常に考え、必要なアクションを先回りして設計・実行していくことです。加えて、営業・マーケティング・サポートなど他部門との連携も不可欠で、組織全体を横断するハブのような役割を担います。

この章では、実際にCS担当者がどのような業務を行い、どのような視点で顧客と向き合っているのかを、具体的な3つの役割に分けて紹介します。

カスタマーサクセスにおいて重視されるのが「オンボーディング」フェーズです。

この段階で顧客がサービスに対して好印象を持ち、使いこなすイメージを持てるかどうかで、その後の継続率が大きく左右されます。

特にBtoBのSaaSにおいては、導入から最初の数ヶ月間で成果が実感できなければ、離脱リスクが急激に高まるともいわれています。

そのため、CSの役割は“使えるようにする”だけでなく、“成果を出せるようになる”までを支援することです。

プロダクトの基本的な操作方法にとどまらず、活用目的や業務プロセスに合わせた活用設計、定着のための伴走支援が求められます。

継続活用支援においては、定期的なチェックインや利用状況の分析、フィードバックの収集と改善提案が欠かせません。

顧客が「成果を感じ続けられる状態」を維持するために、状況に応じた適切な関与が必要です。

カスタマーサクセスの役割は、解約を防ぐだけではなく、既存顧客の満足度と成果を高めた先に、自然なかたちでアップセル・クロスセルの機会を生むことも含まれます。

営業部門とは異なり、CSは「売ること」を目的とするのではなく、顧客の成功の延長線上にある提案を行うことで、信頼関係をベースに価値ある商談を創出することが可能です。

たとえば、ある顧客が特定の機能を使いこなせて成果を出している場合、さらなる成果のために上位プランや関連サービスを提案すれば、“売り込み”ではなく、“支援”の一環として機能します。

顧客にとっても「求めていた提案」と受け取られやすく、導入の心理的ハードルが下がるでしょう。

重要なのは、顧客の状況や利用データをもとにニーズを察知し、タイミングを逃さず提案できる体制を整えることです。

信頼と成果を積み重ねたCSだからこそ、単価向上やLTV最大化といった成果にも貢献できます。

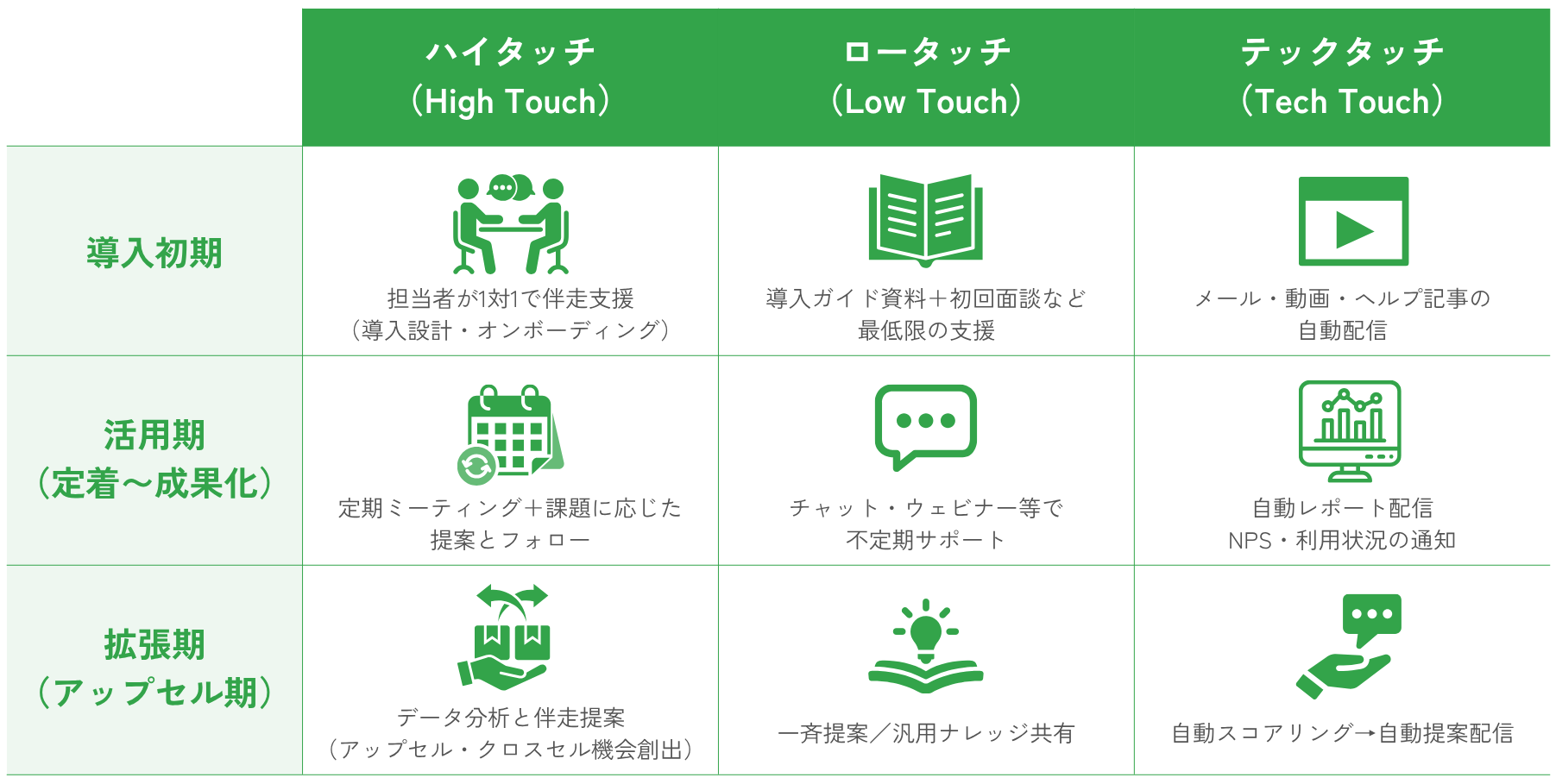

カスタマーサクセスの支援方法は、すべての顧客に対して同じではなく、サービスの単価や導入規模、顧客のLTV(ライフタイムバリュー)などに応じて、最適な関わり方を設計する必要があります。

その際に活用される考え方が「タッチモデル」です。

一般的には、以下3つのモデルに分類されます。

とくにSaaSなどでは、テックタッチをうまく設計することで、CSの負荷を軽減しつつ、成果支援の質を維持できます。

カスタマーサクセスを導入するには、いきなり組織やツールを整えるのではなく、段階的なステップを踏むことが重要です。自社の課題や顧客特性に応じた支援の形を見極めることが、持続可能なCS運用の土台となります。

本セクションでは、フェーズごとのステップを5段階に分けてご紹介します。

カスタマーサクセスを導入する第一歩は、現状を正しく把握し、何に課題があるのかを明確にすることです。

まずはチャーン率、継続率、顧客からの声といった既存データを確認し、支援が必要な領域を洗い出しましょう。

顧客がどこでつまずいているのか、部門間で情報が分断されていないかなど、現場のボトルネックを可視化することが大切です。

自社の課題と現状を整理したあとは、「どの顧客に、どのような支援を行うべきか」を明確にするフェーズに移ります。

すべての顧客に同じ支援を行うのは現実的ではなく、効果的でもありません。LTVや契約金額、業種、利用フェーズなどの軸をもとに顧客を分類し、それぞれに最適な支援の形を設計していく必要があります。

以下は、顧客セグメントと推奨タッチモデルの一例です。

| セグメント | 特徴 | タッチモデル | 主な施策 |

|---|---|---|---|

| 重要顧客 | 高LTV・戦略顧客 | ハイタッチ | 専任支援・定例MTG |

| 中堅顧客 | 中LTV・成長中 | ロータッチ | 活用レポート・動画支援 |

| 小規模顧客 | 低LTV・支援対象数が多い | テックタッチ | 自動メール・ナレッジ共有 |

カスタマーサクセス活動を定着させるには、成果を見える化する指標の設計が欠かせません。

KGI(例:LTVの最大化、解約率の低減)と、KPI(例:オンボーディング完了率、継続ログイン率、NPSなど)を組み合わせて評価ができる体制を整えましょう。

KPIは、あくまで“顧客が成果を感じているか”を測る視点で設計することが重要です。たとえば、ただログインしているだけでは顧客が実際に業務で活用しているとは言えません。

“自社が期待する活用を顧客が実践している状態”まで定義を落とし込む必要があります。

カスタマーサクセスのKPIを詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

カスタマーサクセスのKPI|KPIの種類と達成のポイントを解説

顧客セグメントに応じた支援方針を大まかに整理したら、次はそれぞれの顧客にどのような接点を、どのタイミング・手段で設けるかを設計するフェーズに入ります。

ハイタッチ(専任による対話中心)、ロータッチ(一部自動化+選択支援)、テックタッチ(MA・コンテンツ配信など自動化中心)など、自社リソースと顧客特性を踏まえたモデルを選択しましょう。

導入直後/活用期/契約更新前など、顧客のフェーズによっても、必要な接点の質と頻度は異なります。

社内リソースに応じて、人的に支援する領域と、自動化・効率化できる領域を明確にし、支援の設計に落とし込んでいくことが重要です。

顧客フェーズ × タッチモデル対応例

設計したKPIと支援フローを実行に移すためには、それを支えるツールと人材体制の整備が欠かせません。どれほど理想的な設計があっても、運用を担うリソースが不十分であれば、現場では形骸化してしまいます。

まずツール面では、次のような目的ごとの導入が効果的です。

これらのツールは、属人化の解消と定型業務の効率化にも直結します。

テックタッチを支える仕組みがなければ、顧客が増えたとき、無理なく支援を続けることが難しくなるでしょう。

一方、人材体制の面では、専任担当者を配置するのか、担当顧客数と支援密度のバランスをどう設計するのか、部門間の連携設計はどうするかなどを確認する必要があります。

スムーズなCS運用を実現するためには、ツール・人・ルールの3点セットを整備していくことが大切です。

カスタマーサクセスの導入にあたっては、理論やフレームだけでなく「他社がどのように実行し、どんな成果を出しているか」を知ることが非常に参考になります。特に、自社と近い業態や課題を持つ企業の取り組みは、施策設計のヒントにもつながるでしょう。

以下は、営業支援を提供するセイヤクが実際に支援したECモール出店企業向けのカスタマーサクセス事例です。

クライアントは大手ECモール運営企業。複数の出店店舗を横断的に支援し、売上向上を図る必要がありましたが、社内のリソース不足により「対応の質」と「対応量」の両面で課題を抱えていました。

セイヤクは、既存店舗に対するカスタマーサクセスを代行。以下のようなアプローチをとりました。

その他の事例はこちらをご覧ください

カスタマーサクセスの導入を検討する企業様からは、さまざまな疑問やご相談が寄せられます。本セクションでは、実際に寄せられることの多い質問を解説します。

A:役割と接点のタイミングが異なります。

営業は契約まで、サポートは問い合わせ対応が主な役割です。

一方でカスタマーサクセスは、契約後の活用を目的とし、顧客の成功体験を通じたLTVの最大化を担います。

A:はい、可能です。

まずは優先度の高い顧客セグメントだけに支援を集中し、「小さく始めて大きく育てる」アプローチが有効です。

顧客の活用状況を把握するだけでも、チャーンの予兆をつかみやすくなります。

A:KPIが実態とズレている可能性があります。

たとえば、オンボーディングが完了していない段階で「継続率」だけを見ても、改善のヒントにはなりません。

成果が出ないときは、KPIの前提条件を見直し、セグメント別に異なる評価軸を設けるのもひとつの方法です。

本記事では、カスタマーサクセスの定義から役割、導入の進め方、そして現場での実践までを幅広く解説してきました。

カスタマーサクセスは“顧客が期待する成果を実現するために、企業が能動的に関わっていく取り組み”です。

SaaSやサブスクリプション型ビジネスに限らず、継続的な収益を重視するあらゆるビジネスにおいて、その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

また、単にKPIを追うだけでなく、「誰に・いつ・どのような形で支援すべきか」を見極め、適切なタッチと体制を選ぶことで、成果の再現性と事業の持続性を両立させることが可能になります。

カスタマーサクセス、立ち上げ支援します

カスタマーサクセスは“サポート”ではなく、“成果をつくる”部門です。『セイヤク』では、固定型支援により、目的設計・KPI設定・専属チーム編成まで一貫してサポートします。CS組織を立ち上げたい、成果の出る体制を作りたい企業様は、まずはご相談ください。